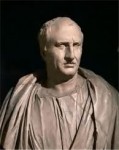

Aujourd’hui je vais aborder une partie importante de l’œuvre de Cicéron, la philosophie, même si sur ce plan il ne saurait être comparé à Platon. A ce propos, pas plus en politique qu’en philosophie, il ne faut demander à Cicéron le désintéressement des penseurs grecs dont il s’inspire ou qu’il traduit parfois. La philosophie ne fut finalement qu’un moyen agréable d’occuper son existence, plus particulièrement quand il fut obligé de prendre une retraite anticipée après la défaite de Pompée à Pharsale (6 juin 48 av. J.C.), et la mort de César (15 mars 44 av. J.C.). Bien sûr, il n’avait pas attendu cette époque de sa vie pour découvrir la philosophie, mais pour lui cette discipline avait toujours eu pour but de d’enrichir et d’élever son éloquence, donc de s’en servir pour lui-même et, accessoirement, pour ses concitoyens.

Les Tusculanes, écrites au cours de l’été 45 dans sa villa de Tusculum, furent comme un réconfort pour ceux qui, après avoir lutté pour la cause de la république, voyaient arriver la vieillesse et la mort avec le sentiment de l’inutilité de leurs efforts et de leurs espérances. Pour mémoire, nous rappellerons qu’à ce moment César était dictateur à vie, et avait donc conquis la totalité du pouvoir à son seul profit, ce qui explique en grande partie la pensée de Cicéron quand il écrivit les Tusculanes. Et ce n’est évidemment pas la religion, avec ses multiples dieux, qui pouvaient apporter consolation aux hommes cultivés. Toutefois cela n’empêcha pas Cicéron de consacrer ce livre des Tusculanes, sinon à démontrer l’existence d’un dieu unique et l’immortalité de l’âme, du moins à essayer de persuader ses lecteurs que rien n’est plus noble et plus glorifiant que certaines croyances qui s’en rapprochent.

En effet, appuyées sur elles, on peut aisément « supporter la douleur physique, subir le chagrin, vaincre les passions et trouver le suprême contentement dans la pratique de la vertu », qui sont les grandes divisions du traité des Tusculanes. Et Cicéron ajoute que « notre âme étant une émanation de la divinité ne peut être comparée qu’à Dieu lui-même. Cette âme donc, lorsqu’on la cultive et qu’on la guérit des illusions capables de l’aveugler, parvient à ce haut degré d’intelligence qui est la raison parfaite à laquelle nous donnons le nom de vertu. Or si le bonheur de chaque espèce consiste dans le genre de perfection qui lui est propre, le bonheur de l’homme consiste dans la vertu, puisque la vertu est sa perfection ». Sans s’en rendre compte, Cicéron se rapprochait une centaine d’années auparavant d’idées qui allaient changer le monde romain, et le monde tout court, quelques siècles plus tard.

Cependant, offrir un refuge de désespoir aux plus anciens n’était pas suffisant, car il fallait aussi donner des armes et des encouragements aux plus jeunes, c’est-à-dire à ceux qui allaient prendre la relève pour essayer de garder les valeurs sur lesquelles s’était bâtie la grandeur de Rome. Et parmi ces jeunes, il y avait le propre de fils de Cicéron, Marcus, qui étudiait à Athènes tout en menant une vie agitée, et pour lequel Cicéron écrivit et lui dédia le traité des Devoirs (44 av. J.C.). Ce livre est considéré comme une sorte de testament civique laissé à son fils et aux jeunes générations, sur fond de doctrines stoïciennes, mais avec un tour qui lui est propre, s’adressant toujours à des Romains, ceux de son rang et de son époque.

De ces leçons, il fut surtout retenu les préceptes généreux et pratiques que nous devons avoir vis-à-vis de la société, comme en témoigne cette phrase : « Dans la comparaison des devoirs, il faut mettre au premier rang ceux qui tendent au maintien de la société humaine ». Cela signifie que pour Cicéron il ne suffit pas de ne point nuire à nos semblables, de respecter leur propriété, de tenir les engagements pris envers eux, parce qu’il faut aussi leur rendre service, éclairer leur intelligence, et les défendre contre l’injustice, précepte ô combien important à cette époque de violence et qu’il traduit ainsi : « Celui qui ne fait pas tous ses efforts pour empêcher l’injustice est aussi coupable, selon moi, que s’il abandonnait sa patrie, ses parents ou ses amis en péril ». Et comme si tout cela n’était pas suffisant, Cicéron établit avec force que rien ne saurait être utile s’il n’est honnête en même temps. Apparemment tant d’éloquence ne fut point perdue, puisque Marcus se battit à la bataille de Philippes (42 av. J.C.) où les troupes de Marc-Antoine et Octave écrasèrent celles de Brutus (l’assassin de César), puis suivit jusqu’à la fin la fortune de Sextus Pompée (assassiné en 35 av. J.C.) qui était censé défendre la cause de la liberté. Il faut aussi ajouter qu’il se rangea dans le camp d’Octave dans sa lutte avec Marc-Antoine, lequel avait été l’instigateur de la mort de son père.

Michel Escatafal

parleurs experts. Parmi ceux-ci il faut citer Antoine, Crassus, Philippe, mais aussi Hortensius. Tous furent à des degrés divers de grands orateurs, mais sur ce plan aucun n’arriva à égaler Cicéron, lequel avait tellement de talent que la postérité allait le classer comme le plus grand de l’Antiquité.

parleurs experts. Parmi ceux-ci il faut citer Antoine, Crassus, Philippe, mais aussi Hortensius. Tous furent à des degrés divers de grands orateurs, mais sur ce plan aucun n’arriva à égaler Cicéron, lequel avait tellement de talent que la postérité allait le classer comme le plus grand de l’Antiquité. C’est dans le pays des antiques vertus, la Sabine (au nord-est de Rome) , que naquit Salluste, mais l’air natal n’eut guère d’influence sur sa conduite. Peut-être quitta-t-il trop tôt Amiterne, son lieu de naissance, pour aller à Rome, ville de tous les excès à son époque. Appartenant à une famille obscure jusqu’à lui, mais riche certainement, il avait à peine achevé son éducation littéraire qu’il se jeta dans la vie politique et débuta au barreau. Nous étions à l’heure où la conspiration de Catilina (63 av. J.C.) se préparait. Et Salluste avait assez peu de scrupules pour vouloir y jouer un rôle, même si son autorité était encore insuffisante pour y tenir une place importante. Toutefois son orgueil, et plus encore son ambition, l’empêchèrent à ce moment de se compromettre. Cependant il avait assez vu les hommes et assez vécu de la vie politique pour que sa curiosité fût attisée. S’étant mis à l’écart pour un moment, il résolut alors de se donner à l’histoire, et pria son maître l’Athénien Ateius Praetextatus (vers 100- vers 30 av. J.C.) de faire pour lui un sommaire de l’histoire romaine, où il se réserverait de choisir l’époque la plus capable de l’intéresser.

C’est dans le pays des antiques vertus, la Sabine (au nord-est de Rome) , que naquit Salluste, mais l’air natal n’eut guère d’influence sur sa conduite. Peut-être quitta-t-il trop tôt Amiterne, son lieu de naissance, pour aller à Rome, ville de tous les excès à son époque. Appartenant à une famille obscure jusqu’à lui, mais riche certainement, il avait à peine achevé son éducation littéraire qu’il se jeta dans la vie politique et débuta au barreau. Nous étions à l’heure où la conspiration de Catilina (63 av. J.C.) se préparait. Et Salluste avait assez peu de scrupules pour vouloir y jouer un rôle, même si son autorité était encore insuffisante pour y tenir une place importante. Toutefois son orgueil, et plus encore son ambition, l’empêchèrent à ce moment de se compromettre. Cependant il avait assez vu les hommes et assez vécu de la vie politique pour que sa curiosité fût attisée. S’étant mis à l’écart pour un moment, il résolut alors de se donner à l’histoire, et pria son maître l’Athénien Ateius Praetextatus (vers 100- vers 30 av. J.C.) de faire pour lui un sommaire de l’histoire romaine, où il se réserverait de choisir l’époque la plus capable de l’intéresser.