Le philosophe cynique Ménippe, Grec de Syrie, qui vivait au 4è ou au 3è siècle avant l’ère chrétienne, avait laissé une réputation presque légendaire de satirique spirituel et audacieux. Il avait d’ailleurs publié un recueil de satires qui devinrent des modèles du genre. Ainsi l’érudit Varron (116-27), que certains ont appelé « le plus savant des Romains », avait écrit des satires à la manière de Menippe. C’est du même souvenir que se sont inspirés les auteurs du plus célèbre de tous les pamphlets qui ont été publiés pendant la Ligue, la Satire Ménippée du catholicon double d’Espagne et des Etats de la Ligue, œuvre littéraire de grande valeur qui a contribué à ramener les esprits de l’époque à plus de tolérance.

Le philosophe cynique Ménippe, Grec de Syrie, qui vivait au 4è ou au 3è siècle avant l’ère chrétienne, avait laissé une réputation presque légendaire de satirique spirituel et audacieux. Il avait d’ailleurs publié un recueil de satires qui devinrent des modèles du genre. Ainsi l’érudit Varron (116-27), que certains ont appelé « le plus savant des Romains », avait écrit des satires à la manière de Menippe. C’est du même souvenir que se sont inspirés les auteurs du plus célèbre de tous les pamphlets qui ont été publiés pendant la Ligue, la Satire Ménippée du catholicon double d’Espagne et des Etats de la Ligue, œuvre littéraire de grande valeur qui a contribué à ramener les esprits de l’époque à plus de tolérance.

Cette satire met d’abord en scène deux charlatans, l’un Espagnol, l’autre Lorrain, symbolisant le roi d’Espagne, Philippe II, et le duc de Mayenne, de la maison de Guise et de Lorraine, avec tous leurs partisans, et vendant une drogue aux vertus merveilleuses, le catholicon double d’Espagne. Puis la satire fait défiler dans la plus véridique et la plus comique des descriptions, la procession ordonnée par la Ligue avant l’ouverture des Etats. Enfin la salle même des Etats ayant été décrite, avec ses tapisseries allégoriques, dont les malicieux écrivains inventent les sujets, afin d’y trouver plus sûrement matière à railleries ironiques, la satire rapporte les discours plus ou moins longs, plus ou moins risibles des différents orateurs qui se sont fait entendre aux Etats. Parmi ceux-ci, on notera en dernier lieu celui de M. d’Aubray parlant pour le Tiers Etat, protestation abondante et, par endroits, chaleureuse du bon sens et de l’honnêteté.

L’idée première de la Ménippée peut-être attribuée avec une quasi certitude à un certain Pierre Leroy, chanoine de Rouen, « homme honorable et très ennemi des factions », comme le décrit de Thou dans son Histoire. Ce dernier fait aussi allusion à un autre écrivain qui aurait porté à sa perfection le dessein de Le Roy. Dans ce collaborateur essentiel, il faut probablement (mais pas sûrement) reconnaître l’illustre jurisconsulte Pierre Pithou (1539-1596), qui serait particulièrement l’auteur de la Harangue de M. d’Aubray.

En outre le poète Nicolas Rapin ((1540-1608), qui avait été grand prévôt de la connétable de Paris, et s’était battu plus tard à Ivry, dans les rangs de l’armée royale, mais aussi Jean Passerat (1534-1602), professeur au Collège Royal (Collège de France), prirent pour eux le soin d’écrire les vers de la Satire, auxquels se joignit un peu plus tard une ingénieuse pièce de Gilles Durant (1550-1615), avocat au Parlement de Paris qui cultivait la poésie. Cette pièce est une satire fine et naïve dirigée contre la Ligue, intitulée : A mademoiselle ma cousine sur le trespas de son asné, regret funèbre.

On regarde enfin comme ayant collaboré à cette œuvre collective et anonyme Jacques Gillot, conseiller clerc au Parlement, chez lequel tous les autres se réunissaient, et l’érudit Florent Chrestien (1540-1596), ancien précepteur, sans oublier…Henri IV. Les Etats de la Ligue avaient eu lieu en février 1593, et la Satire parut datée de cette même année, mais elle ne fut publiée qu’en 1594, c’est-à-dire après la conversion et le sacre d’Henri IV, quand ce roi était déjà dans Paris ou tout près d’y entrer. Elle fut d’abord intitulée la Vertu du Catholicon d’Espagne, puis l’année suivante après la soumission de Paris, on ajouta à cette brochure un Abrégé des Estats de la Ligue, le tout recevant le nom de Satire Ménipée.

Michel Escatafal

Fils du savant Lazare de Baïf, qui fut ambassadeur de François 1er à Venise, né lui-même dans cette ville en 1532, mort en 1589 à Paris, Jean-Antoine de Baïf qui suivit avec Ronsard les leçons de Daurat, d’abord chez son père puis au collège Coqueret, fut sinon le plus remarquable du moins le plus aventureux des membres de la Pléiade.

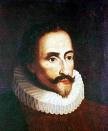

Fils du savant Lazare de Baïf, qui fut ambassadeur de François 1er à Venise, né lui-même dans cette ville en 1532, mort en 1589 à Paris, Jean-Antoine de Baïf qui suivit avec Ronsard les leçons de Daurat, d’abord chez son père puis au collège Coqueret, fut sinon le plus remarquable du moins le plus aventureux des membres de la Pléiade. Cervantes est né à Alcala de Henares, près de Madrid, d’une famille noble mais pauvre. Après avoir étudié à Alcala puis à Madrid, il partit à Rome avec le cardinal Acquaviva (1569), s’enrôlant comme soldat dans la Sainte Ligue formée contre les Turcs. Il fut victime de trois blessures au cours de la fameuse bataille de Lépante en 1571, ce qui le laissa infirme de sa main gauche et qui lui valut le surnom de Manchot de Lepante ou le Glorieux Manchot.

Cervantes est né à Alcala de Henares, près de Madrid, d’une famille noble mais pauvre. Après avoir étudié à Alcala puis à Madrid, il partit à Rome avec le cardinal Acquaviva (1569), s’enrôlant comme soldat dans la Sainte Ligue formée contre les Turcs. Il fut victime de trois blessures au cours de la fameuse bataille de Lépante en 1571, ce qui le laissa infirme de sa main gauche et qui lui valut le surnom de Manchot de Lepante ou le Glorieux Manchot. Né en 1567 au château de Sales, près d’Annecy, François de Sales entra dans les ordres en 1595. Ensuite il fut nommé évêque de Genève en 1602, et résida en cette qualité à Annecy. Il mourut à Lyon en 1622 et fut canonisé en 1665. Ses écrits, d’une grâce un peu molle et qui ne sont pas toujours exempts de mauvais goût, révèlent une âme d’une grande douceur, et souvent un esprit pénétrant et moraliste.

Né en 1567 au château de Sales, près d’Annecy, François de Sales entra dans les ordres en 1595. Ensuite il fut nommé évêque de Genève en 1602, et résida en cette qualité à Annecy. Il mourut à Lyon en 1622 et fut canonisé en 1665. Ses écrits, d’une grâce un peu molle et qui ne sont pas toujours exempts de mauvais goût, révèlent une âme d’une grande douceur, et souvent un esprit pénétrant et moraliste. Pierre de Bourdeille, qui prit le nom de Brantôme, d’une abbaye dont il avait le bénéfice, quoique laïque, est né vers 1540 en Périgord et mort en 1614. Soldat, il guerroya contre les huguenots, les Turcs et les Maures, mais aussi courtisan, il se retira dans ses terres après la mort de Charles IX (1574) et s’y occupa de consigner par écrit tout ce qu’il avait su ou appris de curieux sur les plus célèbres personnages de son temps.

Pierre de Bourdeille, qui prit le nom de Brantôme, d’une abbaye dont il avait le bénéfice, quoique laïque, est né vers 1540 en Périgord et mort en 1614. Soldat, il guerroya contre les huguenots, les Turcs et les Maures, mais aussi courtisan, il se retira dans ses terres après la mort de Charles IX (1574) et s’y occupa de consigner par écrit tout ce qu’il avait su ou appris de curieux sur les plus célèbres personnages de son temps. Le philosophe cynique Ménippe, Grec de Syrie, qui vivait au 4è ou au 3è siècle avant l’ère chrétienne, avait laissé une réputation presque légendaire de satirique spirituel et audacieux. Il avait d’ailleurs publié un recueil de satires qui devinrent des modèles du genre. Ainsi l’érudit Varron (116-27), que certains ont appelé « le plus savant des Romains », avait écrit des satires à la manière de Menippe. C’est du même souvenir que se sont inspirés les auteurs du plus célèbre de tous les pamphlets qui ont été publiés pendant la Ligue, la Satire Ménippée du catholicon double d’Espagne et des Etats de la Ligue, œuvre littéraire de grande valeur qui a contribué à ramener les esprits de l’époque à plus de tolérance.

Le philosophe cynique Ménippe, Grec de Syrie, qui vivait au 4è ou au 3è siècle avant l’ère chrétienne, avait laissé une réputation presque légendaire de satirique spirituel et audacieux. Il avait d’ailleurs publié un recueil de satires qui devinrent des modèles du genre. Ainsi l’érudit Varron (116-27), que certains ont appelé « le plus savant des Romains », avait écrit des satires à la manière de Menippe. C’est du même souvenir que se sont inspirés les auteurs du plus célèbre de tous les pamphlets qui ont été publiés pendant la Ligue, la Satire Ménippée du catholicon double d’Espagne et des Etats de la Ligue, œuvre littéraire de grande valeur qui a contribué à ramener les esprits de l’époque à plus de tolérance.