René Descartes est né le 31 mars 1596 en Touraine à La Haye, qui est devenu ensuite la Haye-Descartes, et qui s’appelle aujourd'hui Descartes tout court, dans le département d’Indre-et-Loire. Après avoir achevé ses études au collège des Jésuites de la Flèche, il résolut de voir le monde et de voyager en gentilhomme à qui sa fortune permet de mener une vie indépendante. C’est ainsi qu’il parcourut une grande partie de l’Europe, prenant même par deux fois du service dans les armées, la première au tout début de la guerre de Trente ans (1618-1648). Cela ne lui donna pas pour autant le goût de l’histoire et des langues, tant son esprit était occupé à l’étude de la métaphysique et des sciences.

René Descartes est né le 31 mars 1596 en Touraine à La Haye, qui est devenu ensuite la Haye-Descartes, et qui s’appelle aujourd'hui Descartes tout court, dans le département d’Indre-et-Loire. Après avoir achevé ses études au collège des Jésuites de la Flèche, il résolut de voir le monde et de voyager en gentilhomme à qui sa fortune permet de mener une vie indépendante. C’est ainsi qu’il parcourut une grande partie de l’Europe, prenant même par deux fois du service dans les armées, la première au tout début de la guerre de Trente ans (1618-1648). Cela ne lui donna pas pour autant le goût de l’histoire et des langues, tant son esprit était occupé à l’étude de la métaphysique et des sciences.

Cependant, comme Montaigne, dont les leçons et l’exemple devaient être présents à son esprit, le jeune gentilhomme s’entretenait lui-même de l’incertitude de ce qu’on enseignait alors dans les écoles sous le nom des « diverses sciences ». En 1619, une vision lui donna le sentiment qu’il avait enfin trouvé la méthode capable de le conduire au vrai. Il employa sans doute les années qui suivirent à mûrir et à éprouver sa découverte, mais sans renoncer au monde, ni même aux armes, car il combat en 1628 dans l’armée de Richelieu, au siège de la Rochelle.

Enfin, en 1629, il se fixe en Hollande, et c’est là qu’il publie, en 1637, ce célèbre Discours de la Méthode, dont on dit qu’il marque la naissance de la philosophie moderne, et qui n’est à vrai dire qu’une préface. Il y faisait pour ainsi dire l’histoire de son esprit, racontant par quelles suites de méditations, après avoir fait table rase de toutes ses connaissances précédemment acquises, il était arrivé à se créer une méthode pour refaire par lui-même tout l’édifice de la science. Ensuite il exposait les résultats auxquels il était parvenu par cette méthode, et ceux qu’il espérait légitimement atteindre dans la suite.

Ce petit livre renouvelait entièrement l’étude de la philosophie et des sciences, quelques objections qu’on ait d’ailleurs pu faire valoir contre l’application de la méthode de Descartes, qui est comme une généralisation de la méthode des mathématiciens, à l’étude des sciences naturelles, en fondant désormais la science non plus sur l’autorité de la tradition, mais sur l’assentiment de la raison. Mais dans l’histoire même de notre langue et de notre littérature, la date de l’apparition du Discours de la Méthode ne saurait passer inaperçue. Il n’est pas sans intérêt de voir la langue française, purgée de tout archaïsme et de tout embarras, se prêter, sous sa forme nouvelle, avec une aisance et une clarté parfaites à l’exposition de ces hautes vérités qu’on croyait volontiers ne pouvoir être aisément et dignement exprimées qu’en latin.

Les témoignages de l’admiration que le dix-septième siècle, presque tout entier, a vouée à Descartes sont célèbres. Ne parlons pas des éloges que lui décernent les poètes ou les gens du monde, mais Pascal ne l’a combattu qu’après avoir subi son influence. En outre ni Bossuet, ni les messieurs de Port-Royal ne peuvent se défendre d’être en un sens ses disciples. Enfin, le plus grand des philosophes français du dix-septième siècle après Descartes, Malebranche, est aussi le plus grand des cartésiens.

Descartes est mort le 11 février 1650 à Stockholm, où il avait été appelé quelques mois auparavant par la reine Christine de Suède à qui il vouait une grande admiration, « en raison de cette grande ardeur qu’elle a pour la connaissance des lettres », pour reprendre les termes de la lettre qu’il fit à Madame Elisabeth, princesse Palatine le 9 octobre 1649. Pour mémoire rappelons que Christine de Suède (1626-1689) succéda à son père Gustave-Adolphe en 1632, abdiqua en 1654, et, malgré ses erreurs et ses crimes, eut du moins le mérite d’accorder aux littérateurs et aux savants une protection éclairée.

Michel Escatafal

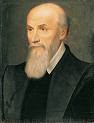

Fils de médecin, Michel de l’Hospital est né en 1506 à Aigueperse, commune située au cœur de la Limagne dans le Puy de Dôme. Après des études de droit en Italie, il fut successivement nommé, grâce à ses multiples talents et aux protections qu’ils lui valurent, conseiller au Parlement de Paris, surintendant des finances en 1554 et chancelier de France en 1560.

Fils de médecin, Michel de l’Hospital est né en 1506 à Aigueperse, commune située au cœur de la Limagne dans le Puy de Dôme. Après des études de droit en Italie, il fut successivement nommé, grâce à ses multiples talents et aux protections qu’ils lui valurent, conseiller au Parlement de Paris, surintendant des finances en 1554 et chancelier de France en 1560. Parmi les auteurs qui ont marqué le 16è siècle, il en est un qui va laisser des traces profondes à la fois dans l’histoire, mais aussi dans la littérature. Il s’agit de Jean Cauvin, plus connu sous le nom de Calvin qui lui venait de la traduction latine de son nom Calvinus. Il est né à Noyon en 1509, et bien que bénéficiant très jeune d’une cure, il n’entra point pour cela dans les ordres. En revanche il se laissa gagner très tôt par les idées de réforme religieuse qui commençaient à circuler dans le pays.

Parmi les auteurs qui ont marqué le 16è siècle, il en est un qui va laisser des traces profondes à la fois dans l’histoire, mais aussi dans la littérature. Il s’agit de Jean Cauvin, plus connu sous le nom de Calvin qui lui venait de la traduction latine de son nom Calvinus. Il est né à Noyon en 1509, et bien que bénéficiant très jeune d’une cure, il n’entra point pour cela dans les ordres. En revanche il se laissa gagner très tôt par les idées de réforme religieuse qui commençaient à circuler dans le pays. Après la période de la Pléiade qui a finalement laissé moins de traces qu’on ne l’imagine, au point de voir les poètes de cette époque disparaître pour longtemps, la relève a été prise par Malherbe (1555-1628) qui a été le premier à faire prévaloir ce qui est réellement français et intelligible pour le plus grand nombre de l’époque. Quelques règles furent donc décidées, dictées par un sentiment de simplicité, de clarté et d’harmonie, par opposition avec la Pléiade où la versification se faisait encore parmi tant de mots formés et composés suivant la méthode des Latins et des Grecs.

Après la période de la Pléiade qui a finalement laissé moins de traces qu’on ne l’imagine, au point de voir les poètes de cette époque disparaître pour longtemps, la relève a été prise par Malherbe (1555-1628) qui a été le premier à faire prévaloir ce qui est réellement français et intelligible pour le plus grand nombre de l’époque. Quelques règles furent donc décidées, dictées par un sentiment de simplicité, de clarté et d’harmonie, par opposition avec la Pléiade où la versification se faisait encore parmi tant de mots formés et composés suivant la méthode des Latins et des Grecs.